PLUG-IN OHNE

DROP OUT

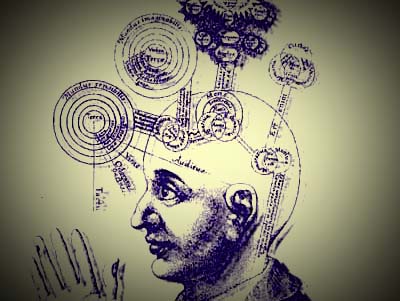

Simulation einer Hirnstimulation

The Brain is the

Screen.

Gilles

Deleuze

Schnittstelle

»Das letzte Jahrzehnt des Jahrtausends wurde vom US-amerikanischen Kongreß

mit einem milliardenschweren Forschungsprogramm zum Jahrzehnt des Gehirns,

zur ›Decade of the Brain‹ erklärt.«

Neben dem philanthropischen oder, sagen wir, rein medizinischen Anliegen,

effizientere Operations- und Heilmethoden zu entwickeln, richtet sich ein

stärker werdendes Interesse auf die Entwicklung eines kybernetischen

Kommunikationssytems. Gesucht wird ein Interface, daß sich hinter den

Augen und Ohren einklinken läßt.

Das ist der Wunschtraum, beinahe schon ein Mythos der 90iger, stets infiltriert

von der Realität gerade entwickelter Apparate. Unter dem technologischen

Make-up dieses Traums verbirgt sich der Wunsch nach dem Sichtbar-Machen menschlicher

Gedanken: ein Bestreben, das zur Genese der Mnemotechnik gehört und sich

in den parawissenschaftlichen Lehren vom Übersinnlichen voll entfaltet.

Konkret und nüchtern taucht heute dieser Wunschtraum im Verlangen nach

schnellstmöglich vermittelbarem Wissen auf. Kein speed-reading oder Crashkurs

in Algebra, sondern menschliches Wissen, assimiliert von künstlicher

Intelligenz (KI) und vice versa: Einstein als Unix Software.

Die Versuche, den seelenlosen digitalen Apparate durch militärischen

Drill zu eigenständiger Intelligenz zu verhelfen, gerieten mitunter ins

Stolpern. In den KI-Laboren knallen jedenfalls weniger Sektkorken als vor

20 Jahren.

Mehr Turbulenzen erzeugen zur Zeit die Unternehmungen, die in entgegengesetzter

Richtung wirken: zurück zum Hirn. Die Suche nach einem künstlichen,

zerebralen INPUT hat eine ganze Reihe angenehmer und unangenehmer Nebenerscheinungen

freigesetzt.

Die Infotainmentmärkte mit ihren inzwischen kaum noch beanstandeten Reizüberflutungen

diktieren die Aggressivität, mit der – erstaunlich genug –

immer noch nach möglichen neuen trompe l’oeils gesucht wird. Da

man den Augen kaum etwas vormachen kann, erscheint die Konsequenz, die Bildinformationen

als kodierte Botschaft direkt an das Großhirn zu senden, durchaus plausibel

(zumindest aus der Sicht bissiger Werbestrategen und Medienmacher).

Doch das ist bis dato ebensowenig Realität, wie auch immer noch unklar

ist, wieviel künstlich vermittelte Information man überhaupt auf

ein Hirn loslassen kann.

Die folgenden Ausführungen liefern einen historischen Abriß über

neurophysiologische Experimente mit verschiedenen Rezeptionsmanipulatoren.

Wissenschaftliche, philosophische und rein fiktionale Thesen und Experimente

werden ausgewählten künstlerischen Ansätzen gegenübergestellt.

Darüberhinaus sollen Sinn und Anwendbarkeit der jeweiligen Konzepte untersucht

werden.

Die Beispiele werden so Material eines imaginären Testversuchs: Tauglichkeit

eines Kinos, welches das Auge umgeht. Die Verbindung zum Kino – zunächst

nur eine unter vielen denkbaren – erscheint schlüssig, um ein konventionelles

Darstellungsmedium an etwas Nicht-Darstellbaren arbeiten zu lassen. Als »Neurocinema«

wurde dieses Medium konsequenterweise schon andernorts betitelt.

Man stelle sich nun vor, daß in eine vermittelte Information eine Art

Bewertung impliziert wurde; z.B. könnte das eine emotionale Komponente

sein, die an diesem Stückchen Information haftet. Die Frage nach der

Bewertung bringt einen ästhetischen Faktor ins Spiel, der wiederum über

das künstlerische Potenzial des Mediums nachdenken läßt: ein

einzelner von mehreren Bereichen, die sich in der Idee des »Neurocinemas«

zusammenfinden.

Warum in der Medienkunst schon etwas einen Namen hat, was es noch gar nicht

gibt, liegt an der ihr eigenen Natur, stets mit Technologien zu experimentieren,

die noch in den Kinderschuhen stecken. Medienkunstprojekte mit innovativem

Ehrgeiz sind anfällig für Exkurse in unerforschte Terrains, insbesondere

auf dem Gebiet der synästhetischen Vermittlung. Manche mit schmerzhafter

Kurzlebigkeit, zumindest was bestimmte Kategorien betrifft: Das Konglomerat

»Multimedia« wird unter Kunstkuratoren mittlerweile als Schimpfwort

gehandelt.

Auf der anderen Seite fördert die Vereinfachung von Programmiersprachen

und die mediale Öffnung des Internets die Entstehung neuer interaktiver

Kunstprojekte. Eine direkte Interaktion zwischen Kunstwerk und Hirn würde

eine neue Maxime der interaktiven Kunst entstehen lassen: eine schier uneingeschränkte

Handlungsebene, bei der es keine Zuschauer mehr gibt, sondern nur noch aktive

Co-Produzenten.

Friktion, Fiktion

und LSD

Was genau kann man da oben manipulieren? Diese Frage wurde schon Ende der

50er Jahre nachdrücklich gestellt. Gibt es beispielsweise effektivere

Hirnstimulationsmaschinen als jene Walkmänner, die den Ohrläppchen

eines Drogenabhängigen ziepende Elektroimpulse verpassen?

Ohne Zweifel: Je präziser stimuliert werden kann, desto mehr Übles

werden diese Verfahren anrichten. Zu allererst erinnert das an die schon längst

existierenden neuralen Konditionierungsversuche, allerdings immer im Zwielicht

wissenschaftlicher Effizienz: von Hypnose zu Hirnwäsche, Lügendetektor

zu Gedankenlauschen, etc..

Schon im Vorfeld der Realisierung einer neuralen Schnittstelle – wie

immer diese aussehen mag – hat sich ein heftiger ethischer Diskurs entzündet,

der neben der schon lodernden Genmanipulationskritik ganz offensichtlich eine

sehr viel turbulentere BioTech-Debatte heraufbeschwören wird: alles mit

dem Beigeschmack einer aus politischen Gründen populärwissenschaftlich

geführten Diskussion voller Auslegungen und Verallgemeinerungen, die,

würden wir näher auf sie eingehen, jeden nachfolgenden Gedanken

wie einen Granitklotz im Fluß versinken lassen würden.

Da ist es wieder: Das ambivalente Gefühl, welches sich einstellt, wenn

man gezwungenermaßen eine politische Reflexion temporär suspendiert.

Doch gerade das ist in gewisser Weise unumgänglich, um zumindest künstlerische

Ansätze ohne moralische Bremskräfte weiterentwickeln zu können.

Neurale Stimulierungsversuche erinnern an die Tage der euphorischen Bewußtseinserweiterungs-Liga

um den Guru Timothy Leary, an einen bittersüßen Geschmack auf der

Zunge, an LSD, an Halluzinogene und an Hirnvisionen, wie man sie nicht hätte

träumen können. Im Vergleich zu den heutigen Anstrengungen wirken

die durch Halluzinogene hervorgerufenen Rauschzustände und die analytischen

»Reiseberichte« der Probanden wie die ersten brachialen Tests

einer irrsinnigen, jedoch zukunftversprechenden Wissenschaft. Die Rauschwirkung

selbst gleicht einem unmanöverierbaren Flugzeugprototypen ohne Höhen-

und Seitenruder und ist allein durch einen geistigen ›reset‹ abschaltbar:

Ausstieg nur mit Schleudersitz.

Wenn es um die Funktionalität der Wahrnehmung geht, schaffen Neurophysik

und Psychologie nur unwillig wissenschaftliche Ergänzungen in der Zwischenwissenschaft

Psychophysik. Ein idealer Bereich, der Wissenschaften des Übersinnlichen

und Spirituellen wie Schweißperlen aus den Poren der überhitzten

Forscher und Denker heraustreten läßt.

Die mittelalterliche Tradition der Seher findet hier eine Entsprechung in

der Kommunikations-»technik« ESP (Extra-Sensual-Perception). Aus

wissenschaftlicher Perspektive ist dies nichts weiter als salonfähig

gemachte Schizophrenie. Wo immer ein Restraum von Unbestimmbarkeit bleibt,

wird Wissenschaft unfreiwillig verzerrt. In genau diesem Bereich kann sich

allerdings ein künstlerisch wertvolles Substrat entwickeln. Es stellt

sich oft heraus, daß nur die virtuose Simulation einer Idee – mag

sie sich von faktischer Belegbarkeit auch weit entfernen – dieses Substrat

in etwas Eigenständiges verwandelt.

Der schwierig definierbare wissenschaftliche Grenzbereich zwischen Physik

und Psychologie wurde von David Finkelstein und noch einmal ganz anders von

Otto Rössler als »Physik von Innen« oder Endophysik umschrieben.

Da ist keine New-Age-Mystik am Werk, sondern eine selbst-reflexive Vorgehensweise,

bei der man »alle physikalischen Fragen zweimal beantworten muß,

einmal unter Annahme, daß man privilegiert ist (von Außen) und

ein zweites mal so, daß man sich als Teil des Systems begreift (von

Innen)« .

Mit letzterem haben wir es in diesem Zusammenhang wortwörtlich zu tun.

Ein Hinterfragen des »Innen« führt uns auf eine Schliche

des Bewußtseins. Wir durchforschen das wichtigste Steuerorgan unseres

Körpers. Genau das, was diesen Gedanken produziert. Das Hirn ist in der

Lage, Unternehmungen selbst-referenziell zu simulieren, uns freizügigerweise

sogar das Gedankenbild einer möglichen Manipulation zu liefern.

Zwingt der langsam hereindonnernde Jahrtausendbeginn zu einer verschärften

Konjunktur der (noch nicht) existierenden Technologien?

Das spekulative Medienrauschen steht unter dem sich selbst auferlegtem Druck,

bestimmte Versprechen von Technologien für dieses Jahrtausend einhalten

zu müssen, was dazu führt, daß viele wunderbare Phantasmen

produziert werden. Gleichzeitig ist das Thema geradezu prädestiniert,

faktisch zu entgleisen. Unwissenschaftliche Spekulationen über neurophysiologische

Experimente (inklusive der hier vorliegenden) lassen Reales und Irreales schnell

und undifferenziert zu einem klebrigen Konglomerat zusammenschmelzen. Ein

alchemistisches Amalgam, oszillierend zwischen Science und Fiction. Im negativen

Fall entstehen Zukunftsvisionen wie die der Mediengiganten Sony und Bertelsmann.

Im positiven Fall potenziert sich das Grundwissen zu gewaltigen Visionen,

wie in den Werken von Arthur C. Clarke oder William Gibson. Sie haften erschreckend

nahe an der realen technologischen Entwicklung ihrer jeweiligen Zeit. Wenn

auch als pure Fiktion, formulieren sie nicht nur das plausible Erscheinungsbild

der Zukunftstechnologien, sondern betten sie präzise in einen gesellschaftspolitischen

Kontext ein.

In der Boulevardpresse operiert man dagegen weitaus unmoralischer. Technologien

»von morgen« werden stilisiert, fetischisiert und kurzum in Wissenschaftspornographie

verwandelt. Der Kölner Physiker Günther Nimtz beispielsweise hat

in einem Versuch Schallwellenübertragungen von 100-facher Lichtgeschwindigkeit

gemessen. Der Versuch kitzelt am Raum-Zeit-Kontinuum, jedenfalls wenn man

der Darstellung der Medien glauben will, die ihn prompt als ersten Beweis

der Möglichkeit einer Zeitreise missverstehen.

Auf raffinierte Weise verstecken Autoren die Konjunktivform in solchen wissenschaftlichen

Reportagen.

Im Januar berichtet z.B. der Brite Kevin Warwick, der mit dem Department für

Kybernetik an der Universität in Reading zusammenarbeitet, in der amerikanischen

Zeitschrift Wired von einem kleinem Interface im Glasröhrchen, das er

sich in den Arm implantieren läßt, und womit er das gesamte Nervensystem

anzapfen ›könnte‹. Sein Experiment klingt schon deshalb stimulierend

realitätsnah, weil Warwick stolz berichtet, wie er sich zuvor tatsächlich

schon einmal ein Teströhrchen hatte implantieren lassen. Dieses war aber

zu nicht viel mehr in der Lage, als seinen eigenen Standort zu senden. Mit

dem »in nur wenigen Monaten folgenden« neural aktiven Implantat

spielt nun Warwick das Filmscript des 80er Jahre Sci-Fi-Thrillers »Projekt

Brainstorm« nach.

HirnPioniere

und GeistGoldgräber

Im Raum steht die Hypothese, daß »da oben etwas angekitzelt oder

abgerufen werden kann, was bislang noch verborgen geblieben ist.«

Phrenologie, die älteste Kartographie der Hirnregionen, war deshalb ein

so abenteuerlicher Wissenschaftszweig, weil die technische Unzulänglichkeit

der Meßinstrumente eine Vielzahl von Forschungsergebnissen hervorbrachte,

die zwar einander widersprachen, aber gleichzeitig nur schwer zu widerlegen

waren. Selbst heute herrscht nach wie vor eine Art Goldgräberstimmung,

behaupten Neurologen.

Die von Franz Gall um die Wende zum 19. Jahrhundert eingeführte Phrenologie

hat inzwischen rein historische Bedeutung, da sie sich mehr oder weniger als

ein wildes Ratespiel entpuppte.

Ein Jahrhundert zuvor stellte sich René Descartes das Hirn als ein

Steuerzentrum vor, das sich extern vom menschlichen Körpers befindet,

in einer separaten Sphäre des materiellen Universums. Einer Art individueller

Radioempfänger, der gleichzeitig eine Verbindung von Bewußtsein

und Materie herstellte. Descartes erkannte, daß zum Sehen eine Seele

gehört. Später wurde sie in einem der dicken Knoten hinter dem Sehnerv

vermutet . Über Jahrhunderte haben Neurologen zwar immer mehr Organe

und Hirnbereiche entdeckt, die mit am Rezeptionsprozeß beteiligt sind,

trotzdem ist das System immer noch unvollständig detektiert.

Gulliaume Duchenne injizierte elektrische Spannungen, die seine Patienten

Fratzen schneiden ließ und belegte damit, daß Nervenaktivität

auf elektrodynamischen Impulsen basiert. (Darauf besitzt der australische

Performancekünstler Stelarc ein künstlerisches Copyright.)

Es wurde weiter gebohrt und gestochert. Zahllose Menschenhirne wurden während

der Französischen Revolution und des ersten Weltkriegs seziert und auf

illustre Weise auf mögliche Funktionen hin untersucht. Leider läßt

sich wenig aus leblosen Hirnen herauslesen. Nach über einem Jahrhundert

nahm man immer noch an, daß jeder Körperfunktion nur ein einzelner

Hirnbereich zugeordnet sei. Erst mit dem amerikanischen Neurologen Karl Lashley

kam die Wende.

Lashley bewies die Masseninteraktionen der Neuronen, und somit, daß

bestimmte Prozesse sich nicht in einzelnen Hirnregionen lokalisieren lassen.

Der kanadische Neurochirurg Wilder Penfield , der die komplexesten Regionen

des Großhirns kartografierte, experimentierte als erster in den 50iger

Jahren mit der sogenannten ›direkten Hirnrindenstimulation‹. Er

brachte Elektroden in verschiedenen Hirnregionen epilepsiekranker Patienten

an. Die Stimulation an den seitlichen Gehirnlappen triggerte vor allen lebhafte

Kindheitserinnerungen bei den Patienten. In den Protokollon beschreiben sie

eindeutige, klare Bilder, so als hätten sie geträumt: »Ich

sah und hörte meine Mutter…« Penfield war in der Lage das

exakt identische Erinnerungsbild mehrmals abzurufen. Er konnte die zwar nicht

die genaue Art der sogenannten Engramme lokalisieren, aber das machte das

Experiment nicht weniger sensationell, war es doch gleichermaßen unheimlich

und unethisch: Mnemotisches Klavierspielen auf der Erinnerungstastatur anderer

Menschen.

Wetware. Where?

Der Schweizer Kunstkurator René Stettler nennt den Grund für solche

innovativen Anstrengungen »ein Schnittstellenproblem mit der Welt «

Auf dem von ihm 1995 in Luzern organisierten Symposium »Gehirn, Geist,

Kultur« beschreibt er folgendes:

»Der Hirnforschung wurde (in den 90er Jahren) Priorität vor allen

anderen Wissenschaften eingeräumt. Der Grund für das wachsende Interesse

an den Neurowissenschaften ist die Einsicht, daß Nervensysteme für

fast alle denkbaren Probleme der Informationsverarbeitung, einschließlich

der Organisation von Entscheidungsprozessen, weitaus effizientere Lösungen

gefunden haben, als die bisher vom Menschen konzipierten künstlichen

Systeme. Dies läßt nach der Meinung von Hirnforschern erwarten,

daß Erkenntnisse über die Funktionsweise von Nervensystemen umgesetzt

werden können in die Funktion von Apparaten, die leistungsfähiger

und besser handhabbar sind als herkömmliche Computersysteme.«

Denkt man Stettlers Theorie – die schon dabei ist, Wirklichkeit zu werden

– im Hinblick auf die Entwicklung eines Interfaces weiter, so scheint

es unumgänglich, daß die bestehende Computer-Hard- und Software

zugunsten der »Wet«-ware umentwickelt werden muß. Um überhaupt

kommunizieren zu können, muß eine künstliche Sende- und Empfängereinheit

auf einer Struktur arbeiten, die mit der des Gehirns korrespondiert. Demnach

wird es keinen Bio-Digital- Adapter geben, sondern eine Hard/Software mit

auf Halbleiterbasis interagiereden Neuronen, genannt »Siliziumneuronen«

Die Hardware eines solchen Biocomputers wird gerade vom M.I.T. und den Bell

Labs/Lucent Technologies entwickelt. »Forscher haben erstmals Schaltkreise

konstruiert, die zwei wesentliche Eigenschaften biologischer Neuronen aufweisen:

Die digitale Auswahl von Reizen und die analoge Verstärkung der Reaktion

auf bestimmte Reizeigenschaften.«

Friedrich Kittler hat am Beispiel der Erfindungen medientechnologischer Wegbereiter

des vorletzten Jahrhunderts Ähnlichkeiten aufgezeigt bezüglich ihrer

Reversiblität in der Anwendung: ein Mikrophon war gleichzeitig ein Lautsprecher;

die Retina-Adaption ›Film‹ konnte genauso speichern und wiedergeben,

wie die phonographische Zackenschrift den Ton, etc..

Werden Neuro-Schnittstellen ebenso in beide Richtungen funktionieren? Eine

berechtigte Anwenderfrage, entscheidend bei der Erschaffung eines Betriebssystems

auf digital-neuraler Plattform. Zumindest wissen die Forscher jetzt genug,

»um auf die Art zu rechnen, wie es die Biologie tut«, behauptet

sehr optimistisch Rajesh P.N. Rao vom Salk Institute of Biological Studies

in Kalifornien.

Wenn man direkt die Hirnrinde stimulieren will, so ist allerdings nicht einmal

der genaue Angriffspunkt festzulegen. Genaugenommen ist die Fragestellung

allerdings auch nicht ›wo?‹, sondern ›wo gleichzeitig?‹.

Wie gelangt man beispielsweise an den Thalamus, das Weichenstellwerk im lymbischen

System, über das alle Sinne (bis auf den Geruch) an die Sinneszentren

weitergeleitet werden? Eine physische Verbindung als Schnittstelle ist dort

ohnehin auszuschließen. Wohl nirgendwo anders wurde darüber so

viel phantasiert, wie in den Filmen »Matrix« und »Existenz«.

Es handelt sich um eine kleine Buchse, die mit Preßluft einmalig ins

Rückenmark oder in den Hinterkopf gepfropft wird, im Film ein kleiner

Eingriff, kaum dramatischer als ›body piercing‹. Wissenschaftler

nennen die materielle Seite des Übertragungsproblems den »Hardware/Wetware

Gap«.

Die Sehinformation wird im visuellen Kortex verarbeitet, der sich am Hinterkopf

befindet. Verschiedene Unterbereiche zerlegen den Akt des Sehens unter Aspekten

wie Stereoskopie, Tiefe und Distanz, Farbe, Bewegung, Bestimmung der Position

des Objekts. So viele Unterteilungen einer Sehinformation muß ein ZNS

also bündeln und zerlegen können. Wie die Bauhaus-Bühnenpartituren

von Laszlo Moholy-Nagy müßten wohl die Übertragungsprotokolle

dieser kombinierten Signale aussehen. Daß man extern individuelle Reize

aufzeichnenkann, ist mittlerweile bewiesen.

Am Biological Imaging Center des C.I.T. arbeitet Steve Potter an einem ersten

bidirektionalen Multikanal-Interface und mißt alle möglichen Reizreaktionen

mit einem Biochip, welcher mit Neuronencluster in herangezüchteten tierischen

Hautzellen korrespondiert. Ohne Augen Sehen: Pixelvision

Interessanterweise adaptiert das Gehirn jegliches Perzeptionssystem als alternativen

Sehsinn und zwar unabhängig von dessen spezifischen Qualitäten.

Ein einleuchtender Beleg dafür ist die Fähigkeit zum Ausbalancieren

einer Sehschwäche. So können blinde Patienten eine Art taktile Sehtechnik

entwickeln. Auf dem Rücken von Blinden wurde ein Raster mit elektromagnetischen

Impulsgebern installiert. Eine Videokamera ist auf einer Spezialbrille (also

in Augenhöhe) angebracht und das Videobild wird auf dem Rücken in

spürbare Elektoimpulse zerlegt. Das in Form einer sehr groben Kontrasttrennung

ausgegebene Bild kann so »gelesen« werden. Schon bald adaptieren

die Patienten die Tastinformation als reine Sehinformation, die Elektroimpulse

sind also aus dem Bewußtsein gerückt und der »point of view«

verlagert sich vom Rücken direkt auf die Kamera. Die Patienten können

sich ohne fremde Hilfe in unvertrauten Umgebungen bewegen, Räume und

Durchgänge wahrnehmen.

Daß dieses Experiment keine generelle Anwendung findet, liegt daran,

daß es nicht im Dauerbetrieb funktioniert. Das komplizierte menschliche

Wahrnehmungssystem läßt sich nur für kurze Zeit umleiten,

bevor es überbelastet wird und ein schmerzendes Warnsignal auslöst.

Kinematographische Sehexperimente mit Stereoskopie bringen dieselben unangenehmen

Nebenwirkungen. Anaglyph 3-D: Kopfschmerzen. Polarisation 3-D in Farbe: Kopfschmerzen.

Virtual Reality Helme mit 3-D System: Kopfschmerzen. Nur deshalb hat sich

keines dieser ausgeklügelten Verfahren im Kino durchsetzen können.

Letztendlich ist es immer das Bewußtsein, welches einen Strich durch

die Rechnung macht. Ein Doppelbetrug, der nicht funktioniert. Denn im 3-D

Kino mit Brille oder unter einem Virtual Reality Helm ist man sich stetig

des Simulations-Charakters bewußt, obwohl dem Auge das Bild als Realität

suggeriert wird. Die schlechte Qualität der VR-Sichtmonitore trug dazu

bei, daß diese Technik ohnehin sehr schnell unpopulär wurde.

Weltweit arbeiten mehrere Forschungslabore schon seit knapp 10 Jahren an zwei

verschiedenartig funktionierenden Retina-Implantaten für Blinde. Es wird

untersucht, ob ein Videosignal verläßlich »transcodiert«

werden kann. Das Team um Rolf Eckmiller vom Neurologischen Institut der Universität

Bonn montiert eine Videokamera ebenfalls auf einer Spezialbrille.Diese korrepondiert

über eine Laser-›link‹ mit einem hauchdünnen Silikonchip,

welcher direkt auf die Retina des blinden Patienten implantiert wurde.

Winzige Stromstöße leiten die von Photodioden gelesene Sehinformation

an die benachbarten Neuronen. Für die ersten Versuche benutzte man eine

Kaninchenretina, bei der man die injizierte elektrische Stimulationen mit

der optischen verglich und so anhand der Meßergebnisse die Funktionsweise

studierte.

Wie uns der Filmemacher und Künstler Heinz Emigholz mit einer Szene in

seinem Film “Normalsatz” erinnert, war es ebenfalls eine Kanninchenretina,

die von dem Wissenschaftler Willy Kühne 1878 in Feinstarbeit konserviert

fotochemisch fixiert wurde. Kühne lieferte das erste Indiz für ein

von einem Tier gesehenes Bild. Die konservierte Retina zeigte in starker Verzerrung

ein Fenster, das in die Retina des noch lebenden Kaninchens gebrannte Nachbild:

das letzte Bild, welches das Tier unmittelbar vor seinem Tod erblickte.

Die Erfolge der einzelnen Forschergruppen sind unterschiedlich. Anders als

bei dem von Eckmiller entwickelnden Retinaimplantat haben John L. Wyatt und

Joseph L. Rizzo (M.I.T. und Havard) in ihren Forschungsprojekt die Retina

übersprungen und stimulieren direkt den Sehnerv mit einer unabhängig

funktionierenden, »epiretinalen Prothese«. Der entscheidende erste

Schritt der Sehverarbeitung wird hierbei übersprungen und simuliert .

Es ist immer noch nicht geklärt, was im letzten Schritt des Sehprozesses

tatsächlich geschieht. »Der bleibt wohl immer der Seele überlassen«,

gesteht Eckmiller, denn, »wenn Sie uns Neurologen fragen, was visuelle

Wahrnehmung ganzheitlich bedeutet, so ist die Antwort: Wir wissen es nicht!«

Wie sieht das künstlich übertragene Bild aus? Es ist wohl kaum identisch

mit einem vom Auge übermittelten. Wim Wenders Version in »Bis ans

Ende dieser Welt« (1991) zeigte Etwas in zitronengelb, das an ein Technomusikclip

erinnert.

Eckmiller – dessen Technologie als einzige in Langzeitexperimenten Erfolge

zeigt – beschreibt, seine Patienten sähen »schemenhafte Umrisse«.

Am M.I.T. behauptet man dagegen optimistisch, es gäbe »ganz unscharfe

Schwarzweißbilder.« Ohne Zweifel eine höchst subjektive Angelegenheit.

Denn in diesem Fall beschreiben nicht die Sehenden den Blinden die Welt, sondern

umgekehrt.

Der wissenschaftlch-nüchtern klingende Report »unscharfe Schwarzweißbilder«

erinnert an die Wehen aller Geburtsstunden epochaler Meilensteine der visuellen

Technologie.

Namensgebung und Grundeigenschaften der Video-Technologie besitzen dabei eine

engere Verwandtschaft zum menschlichen Sehen, als die sehr viel ältere

Kinematographie und Photographie. Video wird durch elektromagnetischen Impulse

und ›augenblicklich‹ übertragen. Das Verfahren wurde von Vladimir

Zworykin 1923 unter dem Titel Ikonoskop entwickelt. 1925 führte John

Baird in England die erste Fernsehübertragung durch: beides kann als

ganz schemenhaftes, unscharfes Schwarzweiß angesehen werden.

In der Videokunst der frühen 90er Jahre gibt es eine interessante Parallele,

einen freiwilligen Rückzug in die Low-Tech-Ecke. Die ›Pixelvision

2000‹-Kameras begründeten für kurze Zeit eine neue Videoästhetik

und nach ihrem ebenso raschen Verschwinden fanden sie zum tatsächlichen

Jahrtausendwechsel eine Entsprechung in den ersten pixelgroben Webcastings

im Internet.Sinneseindruck

Das Kino hat verschiedenartige Versuche unternommen, Erinnerungen und Träume

darzustellen. Bei letzteren haben sich in der konventionellen Filmsprache

ganz eigene, realitätsfremde Regeln entwickelt. In den 50er Jahren hat

Hollywood surrealistische Stilelemente approbiert, und – wenn auch leicht

verkitscht – daraus filmische Zeichen und Codes entwickelt.

Ein solches Element ist die optische Unschärfe, die immer für die

vergessenen, nicht darstellbaren Elemente steht, welche sich in und um einem

Erinnerungbild ansiedeln. Das unscharfe Wabern den Sequenzüberleitungen

ist mittlerweile anerkannter Standard. In einem Kino für das Gehirn,

bzw. ›vom‹ Gehirn entfällt u.a. die Problematik der filmischen

Formatbegrenzung, denn es gibt keinen Rahmen oder Rand. Beim Versuch, ein

Erinnerungsbild zu beschreiben, bleibt dieser Aspekt vollkommen ungeklärt.

Die Tatsache, daß das Bewußtsein rigoros ausblendet, schleudert

uns von den mikro- in die makrokosmologischen Denkblockaden. Es scheint auch

sinnlos, nach Bildqualität und »Auflösung« zu fragen,

bzw. zu versuchen, sie mit jener von existierenden Bildträgern zu vergleichen.

Gedankenbilder in Super-8 oder in Cinemascope?

Ähnlich wie bei dem erwähnten taktilen System rückt bei visueller

Stimulation die Frage nach einer vom Gehirn kontrollierten Toleranz und Absolutheit

in den Vordergrund. Wenn erst einmal ein optisches System existieren würde,

welches das menschliche Auge und dessen Rezeptionsvermögen übertrifft

und das Material erfolgreich in den visuellen Kortex eingespeist werden kann,

würde man dann nicht ein Sehvermögen produzieren, welches tatsächlich

als eine qualitative Verbesserung empfunden wird? Wenn ja, dann hätte

das System ›Hirn‹ bereits den visuellen ›upgrade‹ mühelos

akzepiert und zum normalen Standard erklärt.

Zwischen einem hochauflösendem und ›drop-out‹-freien Videobild

und »gesehener« Information kann schon deshalb kein gültiger

Vergleich gezogen werden, weil das Videobild bislang nie das natürliche,

von der Retina erzeugte Bild ersetzen konnte, also alles immer noch einmal

durch die zweite, natürliche Sehinstanz lief. Ein verdoppeltes Verfahren,

bei dem erneut das Sich-Bewußt-Sein des Simulationscharakters eine wichtige

Rolle spielt. Auf technischer Seite ist nachgewiesen worden, wie unterschiedlich

Menschen sehen.

Die unbestimmte Zahl von Erfahrungswerten, die das Sehen beeinflussen, differenziert

der Neurologe Jean-Pierre Changeux als »Sinneseindruck«, und beschreibt

denselben als das »unmittelbare Ergebnis der Aktivität von sensorischen

Rezeptoren, während die ›Wahrnehmung‹ dem letzten Schritt vorbehalten

ist, der zur Identifikation des Gegenstands führt.« Je weniger

Erfahrungswerte vorliegen, desto weniger kann differenziert werden. Je abstrakter

der Inhalt des Gesehenen, desto eher wird auf ein ähnlich erscheinendes

Vorstellungsbild zurückgegriffen, das dem roh gesehenen »Perzept«

einen neuen Wahrnehmungsinhalt vermittelt. Das ist eine Grundvoraussetzung

für die Entstehung von optischen Täuschungen, ebenso wie von visuellen

Klischees. Eine Schliche des Gehirns, deren Verfahrensweise man mittlerweile

als elektronisches Erkennungssystem adaptiert hat.

Fehlt eine vergleichbares Gedankenbild, so kann das xenophobische Reaktionen

auslösen, wie etwa beim Betrachten eines vollkommen abstrakten Sehumfeldes.

Solche Reaktionen wurden schon häufiger bei Virtual Reality Experimenten

festgestellt. Interessant wird in diesem Zusammenhang wieder die Formatbegrenzung:

auf einem abstrakten Gemälde bleibt das Unentschlüsselbare hinter

einem Fenster (dem Bildrahmen) verborgen. Der Screen oder die Leinwand sind

ein sicherer Schutzwall und werden gleichzeitig als eine permanente Vergewisserung

des Virtualitätscharakters wahrgenommenen.

Das Hirn als

Schirm

Sehen ›ist‹ nichts anderes als Bewegung: die ›rapid eye movement‹,

sowie alle vollzogenen Lesebewegungen des partiellen Rezipierens. Die konstanten

Bewegungen des Auges bilden den Motor des visuellen Bewußtseins. Ein

Augenstillstand dagegen ruft gewöhnlich ein visuelles Transzendieren

hervor, eine Überblendung in ein durch verschiedene Reize hervorgerufenes

Erinnerungsbild.

Gilles Deleuze sieht in der Bewegung des Sehens ein weiteres Schlüsselelement,

bei dem die »Essenz des Bildes einen Gedankenschock produziert, die

Vibrationen an den Kortex vermittelt, dadurch das Nerven- und das zerebrale

System direkt berührt.«

Die komplexe philosophische Verwandtschaft zwischen Kino und Hirn ist seit

den Pionierjahren des Kinos Bild für Bild durchleuchtet worden.

Abgesehen von der Tatsache, daß kein anderes Medium nur annähernd

so gut das menschliche Sehorgan imitiert, ist es darüber hinaus im Stande,

ganze Denkprozesse in eine visuelle Form umzusetzen.

Erst mit der Montage der Bilder wird das Medium richtig unheimlich. Ein Schnitt

simuliert den Sprung eines Gedanken(bilde)s zum nächsten.

Henri Bergson sah im Kinematographen ein ganzes Modell menschlichen Bewußtseins.

Darauf aufbauend entwickelt Gilles Deleuze seine Kinophilosophie, ein »Cine-thinking«

, das das bewußte und unterbewußte Rezipieren von Film auf eigenwillige

und atemberaubende Weise völlig neu definierte.

Das Filmbild darf in diesem Zusammenhang nicht ausschließlich als ein

schon einmal gesehenes Bild verstanden werden. Deleuze sind andere –

ontologische – Differenzen wichtig. Ein Filmbild ist ein Zeitbild und

ein Bewegungsbild. Das rezipierte Bewußtseinsbild des Gesehenen erschafft

ein hinzugedachtes, virtuelles Bild. Es kommt zu einer Überlagerung dieser

Bilder, bei der das optische Bild mit seinem virtuellen Gegenbild – wie

Deleuze es nennt – ›kristallisiert‹. Den unfixierbaren Charakter

des »Bewegungsbildes« (bis ins kleinste Filmkorn) vergleicht Deleuze

mit der sich ständig in hoher Geschwindigkeit bewegenden Molekularstruktur

des menschlichen Denkens.

Das experimentelle Kino hat sich um die Darstellung des menschlichen Sehprozesses

bemüht, einhergehend mit dem Anliegen, bestimmte Stilelemente des Hollywood-Kinos

aufzuheben. Theorien wurden im Medium selbst angewandt und aus ihnen eine

eigene Philosophie des Sehens entwickelt. Die wichtigsten Impulse gab höchstwahrscheinlich

Stan Brackhage’s ›Act of Seeing with one’s own Eye‹. In

ihm läßt sich die psychische Stimulation als eine direkte Rückkopplung

mit dem Gesehenen begreifen. Brackhage hat in seinem Filmen die Bewegungen

des Sehprozeß in eine filmische Choreographie verwandelt, Sehbares mit

quasi »Nicht-Sehbarem« überlagert. Bestimmte sukzessive Bildabfolgen

verdeutlichen die Immanenz des Vorstellungsbildes im Gesehenen: Die menschliche

Fähigkeit zurückzuprojizieren, auch in nicht selbst erfahrenen Bildern

denken zu können. Ein Phänomen, das in den »Nervous System

Performances« von Ken Jacobs ebenfalls zum Vorschein tritt oder beispielsweise

in der Videoarbeit von Cerith Wynn Evans, »Degrees of Blindness«,

zu finden ist. Fremde Bilder können erdacht werden, indem sie aus mehreren

Bausteinen zusammengesetzt werden, die aus dem unerschöpflichen Erinnerungsareal

stammen. Mnemotechnik ist ›found footage‹-Kino.

Die holländische Filmtheoretikerin Patricia Pisters behauptet, »das

Auge ist das Model für die abendländische Repräsentationsform

des Denkens. Das Gehirn steht für eine neue »rhizomatische«

(netzwerkartige) Art des Denkens. Die Hypothese ist, daß das Modell

des Auges nicht länger adäquat sei für das Verstehen und Interagieren

mit der Welt zum Ende des Zweiten Jahrtausends. Es sollte durch das Model

des Gehirns ersetzt werden.«

Patricial Pisters These belegt, daß die genannten Bestrebungen längst

als Metapher im zeitgenössischen Denken verankert sind. Gleichzeitig

kann man daraus folgern, daß hier ein neues Terrain betreten wird, das

nur bis zu einem bestimmten Grad vorexerziert bzw. simuliert werden kann.

Das Auge, das ›sieht‹, dominiert über die übrigen Sinne

(zumindest mehrheitlich in den abendländischen Kulturen, wie Pisters

betont.). Sehen wurde am komplexesten sprachlich reflektiert, intellektuell

am tiefsten durchdrungen. Doch da das Sehen nur ein Bestandteil einer synästhetischen

Interaktion ist, werden hier eine Fülle verschiedener Sinneskombinationen

offeriert, die aus genau dem genannten Grund sich der sprachlichen Fixierbarkeit

entziehen. Die Vielfältigkeit dieses unausgeschöpften Terrains suggeriert,

wieviel enger empirisches Forschen und künstlerisches Reflektieren zusammenfallen

könnten.

Peter Weibel bewegt sich schon lange in diesem symbiotischen Zwischenbereich.

Er formuliert mit der Idee des »Neurocinema« Positionen ganz unabhängig

vom Realisierungsstadium dafür notwendiger technischer Werkzeuge. Ironischerweise

hat deren Essenz ohnehin einen immateriellen Charakter. Gedanken zum Gedankenkino

bekommen eine andere Bedeutung.

Weibel definiert Technik als eine vom Menschen gemachte Natur, er benutzt

einen stark erweiterten Naturbegriff. Unter ihm ist das Neurocinema eine von

mehreren Subkategorien, die er in dem Oberbegriff »Genetische Kunst«

zusammenführt (und sich damit gezielt in eine ethischen Tabuzone bewegt).

Weibel geht es um die Schaffung eines Kunstverständnisses, »welches

nicht rein kunstimmanent bleibt, sondern sich den zentralen Punkten des Lebens

nähert. Technik (...) tritt in eine neue Phase, wenn sie zentrale Prozesse

des natürlichen Lebens in künstliche, vom Menschen gemachte verwandelt.«

Refektor

Außer bei den eingangs beschriebenen hirnwaschenden und gedankenkontrollierten

Horrorszenarios stellt sich bei mir als Videomacher und Produzent von Gedankenbildern

auch bezüglich des Neurocinemas ein Gefühl von Faszination und Schauer

ein. Die Kritik liegt auf der Hand: Der Fokus ist ganz auf eine elementare

Neudefinition von Kino und auf mediale Umorientierung gerichtet und läuft

so Gefahr, inhaltliche Kritik schlichtweg auszublenden. Es wäre zu fragen,

welche Faktoren – vor allen im künstlerischen Bereich – die

immerwährende Suche nach ›expaniderendem Kino‹, nach erweiternden

Kommunikationsformen überhaupt vorantreiben? Ausschlaggebend kann unmöglich

allein die vom Kunstmarkt anerzogene Sucht nach »Innovation mit allen

Mitteln« sein.

Wie ein Kartenhaus stürzt die innovative Leistung einer technischen Wegbereitung

in sich zusammen, wenn ihr Schöpfer eingestehen muß, daß

er (oder sie) das Werk nicht mit konkretem Inhalt füllen kann. Horror

Vacui in einer Welt ohne Einschränkungen. Glaubt man doch, der Grund

für jede mediale Erweiterung sei die Problematik, eine Idee in einem

einzelnen Medium zufriedenstellend umzusetzen.

Wäre »Neurocinema« eine Fortsetzung der multimedialen Kunst

mit anderen Mitteln, dann ist ihre Kritik auch eine Fortsetzung der nervtötenden

interdiziplinären Mediendebatten. Über die Möglichkeit des

Bilderproduzierens und die Unterschiede, die das Arbeiten mit Digital Video,

CD Rom, net.art oder Puppentheater hervorrufen. Bedeutung und Tiefe eines

Werkes treten hier erschreckend oft in den Hintergrund.

Nicht außer Acht zu lassen ist die Tatsache, daß es hier um das

Sichtbarmachen eines bislang unsichtbaren Operationsfeldes geht. Ein spektakuläres

Unternehmen, das Fragen zur Inhaltlichkeit aus seinen eigenem System katapultiert,

da die Idee des Präsentationsrahmens selbst zum Inhalt wird.

Es läßt sich momentan beobachten, wie lautlos ein bombastisches

Medienkunstkonstrukt nach dem anderen implodiert.

Der Rückzug in die neue Konzeptkunst, net.art, ist die entmaterialisierende

Konsequenz eines Technologie-surplus, mit der Ballast abgeworfen und ebenbürtiges

Baumaterial für den virtuellen Raum entwickelt wird. Kann, dieser Strategie

folgend, ein Neurocinema dem Simulations-Charakter eine neue Realität

einverleiben? Nicht im albernen Datenanzug, sondern im konventionellem Nervenkostüm

könnte man hier Ideen als Objekte wahrnehmen.

»Warum lacht ein Buddhist über jene westliche Philosophie, die

versucht Realität zu definieren?«

Knapp an Zen vorbei schliddere ich nun doch in die übersinnlichen Jagdgründe.

Man erinnere sich an die Schlußsequenz von Tarkowskis Film ›Stalker‹.

Der Philosoph und der Dichter stehen nach unendlichen Irrwegen vor jenem Raum

in der »Zone«, in dem alle Wünsche in Erfüllung gehen

sollen.

© 2000 Caspar Stracke

_______________

René Stettler: Gehirn, Geist, Kultur. Symposium für Wissenschaft,

Technik und Ästhetik, Neue Galerie, Luzern 1995

Bewußt ausgeklammert sind hier die »usual suspects«: Das

dominierendste Interesse ist ein kommerzielles, sowie das militärische,

welches zudem ein Paradox formuliert: Fördern und gleichzeitiges Ausbeuten

/ Zerstören von wissenschaftlichen Erneuerungen.

Peter Weibel: »Neurocinema«, Vortrag am Museum of Modern Art,

New York 1999, im folgenden Text genauer erläutert.

René Stettler, Interview mit Otto E. Rössler, Luzerner Vorlesungen

und Gespräche / Aktuelles Denken, Neue Galerie Luzern 1999

Zeitschrift »Wired«, 8.02, Mark Alesky, »Cyborg 1.0«,

S. 145 ff

Rita Carter, Mapping the Mind, California Press, Los Angeles 1999, S. 25

ebd., 31

ebd., S.1

René Stettler, ebd., Einführung

»Digital selection and analogue amplification coexist in a cortex-inspired

silicone circuit.«, Hahnloser u.a.., Zeitschrift ›Nature‹,

Vol 405, 22. Juni 2000, S. 947

Dr. Wolfgang Stieler, in: C’T, Neuronen aus Silizium, Heft 14/2000, S.51

Friedrich Kittler, Grammophon Film Typewriter, Berlin 1986 S. 54

Dr. Wolfgang Stieler, ebd., S. 51

Potter, S. M., Fraser, S. E. und Pine, J., Animat in a Petri Dish: Cultured

Neural Networks for Studying Neural Computation. Proceedings of the 4th Joint

Symposium on Neural Computation, UCSD, 1997, S. 167-174.

Rita Carter, ebd., S. 113

Heinz Emigholz, Krieg der Augen, Kreuz der Sinne, Verlag Martin Schmitz, Kassel

1991

Narayanan, Rizzo, Edell, Wyatt, Development of a Silicon Retina Implant. Investigative

Ophthalmology and Visual Science, Vol. 35, No.4, April 1994, S. 1380

aus einem Interview des Autors mit Rolf Eckmiller, Juni 2000

›Pixelvision 2000‹ ist eine Spielzeugkamera von Fischer Price, die

ein kleines s/w Bild auf einem Musikkasetten-Tape speichert. Anfang der 90er

zum Kultobjekt einer neuen Videoguerilla-Szene avanciert.

Jean-Pierre Changeux, Der Neuronale Mensch, Reinbek 1984, S.170

Ein Datenbankksystem hat sich diesen visuellen Erkennungsprozeß als

eine wirksame Methode zunutze gemacht, um das Problem der Speicherplatzlimitierung

zu umgehen: Um auf einem mit Magnetstreifen bedruckten Ausweis ein Porträt

abbilden zu können, hat man einen Klicheekatalog aus einer begrenzten

Anzahl verschiedener Gesichtsmerkmale angelegt, aus dem die Porträts

zusammengebaut werden.

Gilles Deleuze, The Time Image, übersetzt ins Englische von Hugh Tomlinson

und Robert Galeta, Minneapolis, 1989, S. 156

Auch vice versa untersucht Deleuze das »Kino des Gehirns«, Allegorien,

die die Funktionalität des Hirn in einer narrativen Handlung einbetten,

Kubrick’s Monolyth in ›2001‹, das Hotel in ›Shining‹,

etc. Deleuze, ebd., S. 206

Ken Jacobs ›Nervous System‹-Performance ist ein Sehmanipulator und

Deleuze’sche Kristallisation par excellence: Ein Bild wird durch Flickerfrequenzen

einer rotierenden Vektorenblende mit seinem eigenen (zeitversetzten) Gegenbild

verwoben und erst im Hirn wieder zu einem einzigen Bild zusammengesetzt.

Patricia Pisters, From Eye to Brain: Reconfiguring the Subject in Film Theory,

Einführung, University of Amsterdam ,

http://www.hum.uva.nl/~ftv/faculty/Patricia/deleuze.html

Peter Weibel, Über Genetische Kunst. Ars Electronica, Katalog 1993 und

www.aec.at/fest/fest93/hene.html